<その壱> 浮瀬研究第一人者 平松弘之先生を偲んで

四天王寺支院の新清水清光院の北隣にあった浮瀬亭 は、月江寺裏門西の西照庵や、天王寺西門の西、一心寺の北にあった福屋宴席と共に江戸時代大阪を代表す る料亭であった。浮瀬亭はそのすばらしい眺望のほかに、「浮瀬」と いう奇杯を所蔵していたことで多くの文人墨客をひき つけた。浮瀬亭のことは、寛政十年(一七九八)刊の 『摂津名所図会』や、安政二年(一八五五)刊の『摂津名所図会大成』、安政二年刊の『浪華の賑ひ』など の地誌に記され、特に『摂津名所図会』と『浪華の賑 ひ』には、その全景が挿画入りで紹介されている。 それらの絵から、総二階の大きな料理屋であったこ とがわかる。 江戸時代は今とちがって海岸線も近く、 視界をさえぎる高層建造物もなかったので、大阪湾を 行き交う白帆はもちろん、遠く淡路島まで見渡せたと 地誌に記されている。

浮瀬亭がいつ頃開業したのか不明であるが、四天王 寺や新清水寺に参詣する人々を目当てに開業したと思 われる。 有栖山新清水寺は、寛永十七年(一六四〇) に京都音羽清水寺から十一面千手観音を移して本尊と したのでその名がおこったという。

大阪三十三所の観音巡礼の二十五番札所として巡礼 者も多かった。 四天王寺に参詣した人々がここに立ち 寄り、次の下寺町の二十六番心光寺や、二十七番大覚 寺へと順拝していった。元禄十六年(一七〇三)初演 の近松門左衛門の『曽根崎心中』は、お初が客につれ られて大阪三十三番の観音めぐりをする場面ではじまるが、「新清水にしばしとて、やがて休らふ逢坂の関 の清水を汲みあげつ、手にむすびあげ口すすぎ、無明 の酒に酔さます……………」と語られている。新清水の北隣の料亭が最初から浮瀬亭と呼ばれてい たかどうかもわからない。「清水の茶店」で芭蕉と一 緒に半歌仙を詠んだ泥足の「其便」では、晴々亭となっているところからも、最初は晴々亭であったのが、 「浮瀬」という名の奇杯があまりにも有名になり、つ いに料亭の名も浮瀬とよばれるようになったと思われる。

芭蕉が来訪した時この奇杯があったかどうか知るよしもないが、この料亭の名を近世文学史上不朽にした のは芭蕉であった。芭蕉が、死の半月程前の元禄七年(一六九四)九月 二十六日、泥足・支考らと、浮瀬亭で半歌仙を詠んだ ことは、支考の『笈日記』 泥足の『其便』、文暁の 『花屋日記』などに記されている。 その時の所思と題 する発句が、

○此道や行人なしに秋の暮であり、亭主の四良左衛門に所望されて詠み与えた句 が、

○松風の軒をめぐりて秋くれぬ

であった。また旅懐と題して

○此秋は何で年よる雲に鳥

の句を詠んだ。支考が、「此句はその朝より心に篭て ねんじ申されしに、下の五文字寸々に腸をさかれける 也」と「笈日記』に記していることからも、この句は 浮瀬亭で発表されたとみてよいであろう。

芭蕉最晩年の絶唱 「此道や」と「雲に鳥」の二句が、 ここで発表されたことにより、浮瀬亭は俳文学史上記 念すべき場所となった。浮瀬亭の亭主は、支考のように四良左衛門とするも のと、大阪の俳人で其角に師事した半時庵・松木淡々 (一六七四-一七六一)のように四郎右衛門とするも のとがある。

稲妻のある夜しらせよ四郎右衛門 淡々

宝永八年(一七一一)刊、の江島其磧作の浮世草子 『傾城禁短気』には「銀箱酒盛で、天王寺の浮瀬が廃 り、大分四郎右衛門がお前を怨みているげな」とある ことからも四郎右衛門の方が正しいと思われる。

<その弐>

大阪の代表的狂歌師由縁斉永田貞柳(一六五四-一 七三四)は、「ひとつなる人に見せばや津の国の難波あたりの浮むせの月」と詠み、浮瀬は浄瑠璃にも詠みこまれた。

延亭二年(一七四五) 初演の並木千柳らの「夏祭浪 速鑑」には「連れて聞ゆる寺町の、鐘の幾つか四つ五 つ、六つ御手に愛敬を願ふも嬉し勝曼坂、此世からさ へ浮瀬に騒ぐ火影のほのみえて・・・・・・」

とあり、安永二年(一七七三) 初演の管専助他作

「百八煩悩夢覚て、ねはんの岸にうかむせと筐に残 る盃の逆模様を善知識、仏法最初の天王寺、西門通り 一すじに、玉手の水や合邦辻と古跡をとどめけり」 と記されている。

しかし浮瀬が登場する浄瑠璃の決定版は竹田出雲・三 好松洛・並木千柳作の「双蝶々曲輪日記」である。寛 延二年(一七四九) 七月二十四日より竹本座で初演さ れたこの狂言の冒頭は「浮瀬の居続けに相図の笛売」 の段で、浮瀬を中心に清水坂・勝曼坂が舞台となる。

「飲めや歌えや一寸先は闇の夜の、花を見るのも一 趣向と、浮瀬が奥庭の梅花の枝に蝋燭釣り、夜の 花見を夜通しに、飲み明かすは山崎與五郎」

などとあり、清水の舞台での立廻りで一段目は終る。

浮瀬亭はまた大坂における蕉風中興の舞台ともなった。 大坂の中興俳壇の中心的存在が不二庵二柳であり、 京都では蕪村がその役割を果した。その蕪村が浮瀬の 句を二句残している。

大坂の蕉風中興のシンボルとして、奇淵が芭蕉の松 風の句碑を建立し、二柳がその松風碑の賛を述作した。 彼らのことは後述の句碑のところで詳述することにして、

松風句碑が浮瀬亭に建立された寛政十二年(一八 ○○)頃には、浮瀬のことは江戸にまできこえる程,有名になっていたとみえて、この頃三人の江戸の文人 たちが相前後して来坂し、浮瀬のことを書きとめている。

その一人が十返舎一九(一七六五~一八三一)であ る。彼は、文化六年(一八〇九) 刊の『東海道中膝栗毛』八編見返しに浮瀬貝杯図をのせ、本文中に

「押照や難波の津は海内秀異の大都会にして… 秋は うかむせの月、冬は解船町の雪げしき……」

と記している。 十返舎一九は寛政六年(一七九四) 秋 江戸に帰住するまで、七年ほど大坂にあって、志野流 の香道を学び、近松余七の名で浄瑠璃を合作したりも したから、浮瀬亭にも足を運んだことであろう。

一九が上方での体験を素地として江戸帰住後本格的 文学活動を開始したのに対して、蜀山人大田南畝 (一 七四九~一八二三)は天明七年(一七八九) 突如とし て二十年にわたる文学活動を中止し、文芸界と絶縁して実直な幕吏に転身。享和元年(一八〇一)五十二歳 の時、大阪銅座詰役人として来坂する。約一年間の大 坂滞在中見聞した名所旧跡等について記したものが、 『蘆の若葉』である。その三月二十六日の条に、四天王寺、一心寺、新清水、勝曼院、毘沙門堂(現大江神 社)、家隆塚などを巡った文が記されている。

<その参>

「新清水は有栖山といふ。本尊は十一面観音なり。寛永十七年京都より遷し、享保のころ新清水寺とはなれりとぞ。舞台より遠く望めば、西南の遠山滄海につらなりて風景いはん方なし。されど広さは清水寺、三井寺の舞台に及ぶべくもあらず。…..坂のむかふに浮 瀬という酒楼あり。人々の酒くみかはすさま、はるかにみゆ。かの長鯨の百川を吸ふごとき飲中の仙なるべ し。ひととせ浅草駒形のほとりに、このうかむ瀬のかたをうつして、君がため幾瀬などいう貝ありしも、今ははたとせのむかし」とある。

大田南畝は四方赤良という名で、 『徳和歌後万載集』 という狂歌集を天明五年(一七八五) 刊行している。 その巻十雑に

浅草の酒家のうかむ瀬といへるたかどのにて鮑の 貝の大なる盃にて酒すすめれば四方赤良 生酔とわらはば笑へ味酒のみをすててこそうかむ 瀬の貝うかむ瀬のたかどのにて酒のみけるに人々庭にお りたちて蹴鞠せしにまりのそれて川の中に落ちけ れば 多田人成 うかむ瀬にしづめる鞠も隅田川ありやなしやと船頭にとふ

この狂歌からもうかむ瀬と同名の酒亭が浅草の駒形 付近にでき、大坂の浮瀬の貝杯に倣い、君がため、幾 瀬などの貝杯があったことがわかる。

江戸の浮瀬の貝杯のことを狂歌によんでいる南畝が 大坂に来て新清水寺に参詣し、本家の浮瀬亭を目の当 たりにして「人々の酒くみかはすさまはるかに見ゆ」 とだけ記しているのは、文学活動と絶縁した実直な官 吏としての決意の程がいかに固かったかということで あろうか。 その感慨が、「今ははたとせばかりのむか し」となったのであろう。

最後の一人、曲亭滝沢馬琴(一七六七二一八四八) は、麻生磯次氏の『滝沢馬琴』によると、彼は子供の 頃から俳諧が好きで、その才能は師の吾山にも認めら れ、俳諧師としてなら世に立てるかも知れないと自惚れていたという。

戯作家を志して山東京伝に入門したものの芽が出ず、 履物商の寡婦のもとに入夫し、 売薬と手習師匠を業と し、かたわら戯作に従っていた。彼の文名が上るのは 享和二年(一八〇二) 上方旅行より帰ってからである。 享和二年という年は、一九の「東海道中膝栗毛』の初 版が上梓された年であるが、奇しくも南畝、馬琴が大 坂に滞在した年でもあった。

南畝がこの年の三月大坂を出立したあとの七月に馬 琴は大坂に到着しているが、馬琴は上方での見聞を、享和二年(一八〇二)上方旅行より帰ってからである。 享和二年という年は、一九の『東海道中膝栗毛』の初 版が上梓された年であるが、奇しくも南畝、馬琴が大 坂に滞在した年でもあった。

南畝がこの年の三月大坂を出立したあとの七月に馬 琴は大坂に到着しているが、馬琴は上方での見聞を、 『壬戌羇旅漫録』に書きとめている。 その巻の下の百 四に、「天王寺は大門のみ残りて、一円焼土のみ残れ り。 天王寺の傍新清水より遙に西海を眺望すれば、左 にかつらぎ山、金剛山、二丈が嶽むかふに聳 淡路島 山はるかに見ゆるなり」とし更に、

「大坂にてよきもの三つ、良賈、活魚、石塔。 あしきもの三つ、飲水、鰻、料理。

うなぎは小串のみにて、京の若狭うなぎにおとれり。 大庄といふ店鰻をうることおびただしかりしよし。 今 年故ありて店をしまひぬ。その外料理店数件あれど江 戸人の口にあはず。 うかむ瀬も塩梅名ほど高からず」 としている。

江戸人の舌には上方の味付がなじまなかったのであろう。馬琴は文化六年(一八〇九) 刊の『烹雑の記』 の巻下第六に浮瀬奇杯のことを詳述しているが、かって俳諧師を志し、『俳諧古文庫』を天明七年(一七八 七)に編纂したことのある彼が、浮瀬亭の庭に建立さ れている高さ二・二メートルの堂々たる松風碑を見なかった筈はない。松風碑は彼の浮瀬来訪の二年前の寛 政十二年(一八〇〇)に建立されていたのである。この巨大な松風碑を見ての感慨が、大坂の良きもの一つに石塔を入れたのではあるまいか。 江戸期の浮瀬来訪の最後はシーボルトに登場を願う ことにする。「一八二六年の江戸参府紀行」の六月十 四日(旧五月五日)の条に、住吉大明神から天王寺に 来て五重塔にのぼったことを記し、ついで「われわれ は近くにあったたいそうきれいな茶屋で昼食をとり、 町にもどったが、途中なお数軒の植木屋に立ち寄り、 また動物を売っている街を通った。」(『日本』第三 巻 斉藤信、金本正之訳 雄松堂書店) と記述してい る点に注目する。数軒の植木屋とはどこか。江戸時代 下寺町の西側は植木屋が軒をつらねていたことは『摂 津名所図会大成』に下寺街栽種戸として、下寺街西側 に軒を列ぬとある。現在はオートバイなどの商店街と なっているところである。 生物学者としてのシーボル トが植木屋や、動物屋を訪ねているのは彼らしい。問題は四天王寺近くのたいそうきれいな茶屋がどこかということである。

<その四>

四天王寺近くには、一心寺北の福屋宴席と、新清水北の浮瀬亭、生玉の西照庵が候補として考えられる。 現在でこそ下寺町の松屋町筋は、四天王寺西門から西 へ下る逢坂の道と直交しているが、下寺町は当時は遊行寺で行き止まりであった。行き止まりの「石敢当」 の碑が遊行寺前には戦前まで残っていた程である。 従 って福屋からは南に大きく迂回しなければ下寺町に出ることができない。

その「石敢当」には「天王寺・清水寺ちかみちぬけとほり」と書かれていた。(船木茂兵衛氏「移り行く下寺町街」「上方』 六十四号) 西照庵からは学園坂が当 時はなかったので下寺町におりることはできない。 浮 瀬亭からは抜け通りの路を通って下寺町に出ることが できた。かくしてシーボルトが昼食をとったきれいな 茶屋とは浮瀬亭の可能性が非常に高い。大阪の代表的料亭浮瀬がいつ頃姿をけしたのかはっ きり判らないが、萩原井泉水は「新清水寺」の中で、 芭蕉の浮瀬亭での句会の様子を再現させ、最後のとこ ろで次の様に述べている。今は勿論、大きな立木などは殆ど無く、其浮瀬の 茶屋だけは数年前まで保存されていたそうだが、 茶屋を或人に売渡し、買った人が発狂して自ら家 をして焚いてしまったといふ。 今は空地になっ て、古い造園趣味の茂みを僅かに隅の一部に残し ている。

これは井泉水が大正十三年に新清水付近を訪ねた時 の浮瀬についての見聞であるが、田中主水は「浮瀬か ら八百松楼へ」という文を「上方」七十号(昭和十一 年十月)に発表し、新清水の玉出の瀧の上に八百松楼 という料理屋が出来、 大変繁昌した。 その為か、有名 であった坂下の浮むせは売りものに出たので、西区薩 摩掘の益田氏が買い取って別荘にしていたと記してい る。井泉水のいう「買った人」と同一人物かどうかは 判らない。大谷晃一氏は『生き愛し書いた~織田作之助』の中 で、『浪華百事談』に、「浮瀬の宴席は最ふるきもの にして、近年まで衰へながら新清水寺の新舞台の北に ありしが、竟になくなれり」とあるのを引用して、 『浪華百事談』が明治二十五年より二十八年までの撰 なので、そのころに浮瀬は姿を消し、いま天王寺区伶 人町、 星光学院の西南隅で、盛り土されてその運動場 になっていると記し、更に織田作之助の父鶴吉が、浮 瀬亭の板前となり、家付娘イシとの間に作之助の異母 兄松太郎が生れたと述べておられる。 近世文学ゆかり の浮瀬亭は滅んでも、現代文学の織田作と因縁がある ところが、いかにも浮瀬らしい。

芭蕉が浮瀬亭で句会を開いた元禄七年九月二十六日 より、十八年後の正徳二年(一七一二) 四月十五日浮 瀬に来遊し、「浮瀬」の大杯でイッキ呑みをやった武 士があった。 神坂次郎著『元禄御畳奉行の日記』で一 躍有名になった尾張藩士朝日文左衛門である。彼の残 した『鸚鵡籠中記』によって、浮瀬での酒宴の様子が 手にとるようにわかる。神坂氏によれば、朝日文左衛門はただ単なる呑ん兵 衛ではなかったようだ。尾張が生んだ文人として高名 な、天野源蔵から国学や詩文を学んで強い影響を受け たという。 天野源蔵は近世の名著、随筆『塩尻』の著者であった。文左衛門は読書グループ 「文会」にも加 わり、また芭蕉の門人風月堂孫助とも親交があった。 孫助は芭蕉の愛弟子である名古屋城下御園町の米商人 坪井庄兵衛(杜国)らとも俳諧をかこむ仲間であった から、文左衛門自身俳諧にも関心があったとした方が 自然のようだ。そうだとすれば元禄八年刊の支考の『笈日記』や、 元禄七年序の泥足の『其便』など読んでいた可能性は 充分考えられる。浮瀬亭に足を運んだのも単に酒ばか りではなかったのではないか。しかし、残念なことに 『鸚鵡籠中記』には芭蕉の浮 瀬句会のことはでてこない。幸い、篭中記は名古屋叢 書に収録され、活字本になっているので、以下篭中記 にもとずいて、意訳して浮瀬での酒宴を再現してみよ う。

「浮瀬屋四郎右衛門下の屋敷へ行く、石段の右也、 酒出、其後未半(午後三時) 過夕飯出、鯉のさし み、二汁・塩鳥等、酒三返にて、膳を取る。そし て「浮瀬」を所望すると、亭主が袴をつけて持出 してきた。一番外側に白地の桐箱。その中に黒ぬ りの人麿歌を書いた蒔絵の筥、更に黒ぬりで、 『身を捨ててこそ浮かむ瀬もあれ』の歌を蒔絵に した筥があり、その中から、和巾につつまれた 「浮瀬」を取出した。

極めて大きな千里光 (鮑貝)で、普通のものより 底が深い。 外面を磨(す)りみがいて薄くした ものであった。帳面が二冊有り、「浮瀬」で一貝 飲めば、帳面に名を記すという。大かたは一貝で あるが、間々二貝もあり、三貝は少ない。五貝と云うのが一人あった。これは稀有のことで ある。予(文左衛門)は「浮瀬」に酒を盛り、二 息でのんだ。

<その五>

塩梅干の取肴を相役の弥 (フルネーム不詳)に廻 した。相役はのんだ。 吸物が出た。六右衛門は辛うじて飲んだが、八郎右衛門は飲まなかった。その後、予と弥は「幾瀬」で一貝ずつ飲んだ。亭 主が云うには「浮瀬」は七合五勺、「幾瀬」は一 七夕入るという。「幾瀬」は鶉貝のようなつぼの深い貝である。「浮瀬」と同じ箱に入っていて、 こちらは金襴の袋に入っている。暮前に弥と六右 衛門は駕篭で帰ったが、予と、飲まなかった八郎右衛門は歩いて大和屋に行った。先客があったの で虎屋伊兵衛を訪い、そこでも飲み、丑(午前二時)時刻に帰った。序のある詩を二首作って浮瀬亭四郎右衛門の下帳に自筆した。四人で浮瀬亭に行き、イッキ飲みをやって一番強か ったのが文左衛門ということになる。文左衛門が浮瀬 亭にやってきた二年後の正徳四年(一七一四) 六十一 歳で、今宮に閑居した大阪談林派の俳人小西来山(一 六五四-一七一六) は、その年、『今宮草』を刊行し、 その中で「盃の記」を書き、浮瀬奇杯を難波の名杯と して紹介している。

本町のかみなり伊藤小太がのこせし大なると小なると、爰元屋が酒道楽、清四かうかむ瀬、是等は 難波津の名盃にして今もなつかしきに、(後略) 清四とは清水の四郎右衛門の略であろう。 来山は、 「盃の記」の続きに「良夜草庵の記」を書き残してい るので、今なお浮瀬付近の情景を想像することができ る。

茶臼山、一心寺の入相は常にもしたふものから、 月待暮はひとしほ待久し。 安井の聖廟木の間に、 森々として………新清水の欄干には乱舞糸竹の音こ そ聞えね、家々酔賞の最中ならんと詠やるももの めかし。酔賞の最中の家の一つが浮瀬であることはいうまで もない。 蕪村 (一七一六二一七八三) また酔余に浮瀬 奇杯の由来を 「螺盃銘」(年代不詳)に漫書している。 酔蕪村漫書としているぐらいだから、その由来など信 ずるに足りないが、京都島原の中川氏蔵の螺盃に添え た一帖に浮瀬奇杯のことを書いたものである。

むかしうら島子、 龍のみやこに至りて乙姫に配偶 す。 あらゆる眷族賀を献ず。おのおのかしらに鱗甲をかざりとす。それが中に大なる貝をいただく もの有。 光輝人を射る。 浦島子心に是を欲す。 終 に得て水の江の浦にうかぶ。 浪花のうかぶ瀬是也。 ・・・・・・浦島子は与謝の海に得たるをもてうかぶ瀬と いふ。

寛政六年(一七九四) 開板の香具屋先生の『虚実柳 巷方言』上には、酒食家・料理亭の筆頭に浮瀬、次い で西照庵、福屋の順となっている。寛政十年(一七九 八)に刊行された秋里籬島著の『摂津名所図会』には 浮瀬の全景(表紙裏)と貝觴や什物の絵をのせると共 に、浮瀬の紹介をしている。

浮瀬といふ游筵の看楼は新清水に隣る。もとこの 名は貝觴の銘にして、その器を見るに、鮑の貝の 十一の穴あるを塞ぎて、酒をこれに盛れば七合半 盛れるなり。これに満酌して飲する人を蒼とし、 暢酣蝶を(ちょうかんちょう)を出だしその名を 署す。これ風俗なりとぞ。 由縁斎が、

ひとつなる人に見せばや津の国の難波あたりの 浮瀬の月 貞柳

この貝盃の袋は唐織にして、むかし長曾我部元親 といふ勇将の陣羽織といふ。また幾瀬といふ貝盃 あり。これは鶉貝なり。わづか一合余り盛れる。 この袋も浮瀬と同じ。あるは銘を鳴門と号して夜 光貝の杯あり。 紅毛わたりの貝后、銘を春風とい ふ。君が為梅がえなどいふ鮑の酒器あり。 七人 猩々といふ盃は常の盞にして、朱塗に七人猩々の 蒔絵あり。 大器にして六升五合盛れるとぞ。むか しより二人ばかりこれにて飲しけるとぞ聞こえし。 また『万葉』に見えたる三輪の於喜寿恵という土 器あり。これは大むかし醴をこれに盛りて土中に 埋づみ、その所の土神を祭りし器なり。 また芭蕉 翁の一軸あり。

この秋は何でとしよる雲に鳥 はせを

これもこの亭の什物なりとぞ。その真偽はしらず。 また半時庵が、

稲妻のある夜しらせよ四郎右衛門 淡々

この第のあるじの名をかくいふとなん。そもそも ここの酒旗世に飄りて、諸国の飲客浪華に到れば、 まづこのさかはたに拠りて、この酒器を観て興じ、あるいは飲し、劉伶が陶陶たる楽しみもここに見えて、弦歌に戯れ、雪に酔ひ、花に醒して、遙か に滄浪を見れば斜陽の遠帆にかくれ、三日の月淡 路島山に落ちかかるけしきも、みなこの觚を饗しける風情なり。飲器の大いなるを武といひ、小さきを文といひて、中華にも浮瀬・幾瀬の類ありけ るとぞ聞こえし。

寛政十年版の奇淵の「松風会」にも旭江の筆で浮瀬 高楼の絵図が紹介されていると、乾猷平氏は「浮瀬と 文献」(上方三号)に記しておられる。

十返舎一九は文化六年(一八〇九) 刊の『東海道中 膝栗毛八編上』の表紙見返しに、浮瀬貝杯銘図をのせ ているが、『摂津名所図会』の貝觴図とよく似ている。 名所図会の方はそれぞれの貝杯の裏表図をのせている が、膝栗毛は表のみという違いだけであるところから、 名所図会の絵を借用したものであろう。当大阪の料理 は「江戸人の口にはあはず、うかむ瀬も塩梅名ほど高 からず」と断定した滝沢馬琴は、文化六年(一八〇九 年)『烹雑の記』を刊行しているが、その巻下に浮瀬 奇杯のことを書いている。

大坂に浮瀬といふ酒楼あり。ここには白菊・君不 識などいふ大酒盃有て、よく飲むのもはその名を 薄にとどめ、亭主引出物してこれを賀すといふ。 按ずるに浮は罰盃なり。今俗の酒をしひるにおな じ。瀬は助字也。……………彼の酒楼にて大酒盃を置て 酒をしひる故に浮瀬と名づけたるなるべし。又江 戸の酒客興に乗じて狐つりといふ戯をするに、浮 かそ浮かそ狐を浮かそと囃す。 この浮の字も罰盃 の義にて狐に酒をしひんといふにおなじ。又茶を 多く喫みたる夜、いもねられぬを世俗茶に浮さる るといふ。この浮の字もその義おなじ茶にしひら れたりといふべきを浮さるるといふ也。

中国の晏氏春秋まで引用して浮瀬の字義の考証をし ているが、要はジレッタントの字義遊びにすぎない。 白菊・君不識は『烹雑の記』だけに出てくる名称であ る。浮瀬奇杯の数や名称は時代と共に変化したようで あるが、浮瀬亭の名声だけは不動であった。天保十一 年(一八四〇) 九月の「浪花料理屋家号付録」では東 の大関に天王寺浮無瀬 西の大関が生玉西照庵、勧進 元が天王寺福屋となっている。当時は横綱はなく大関 が最高位であったから、事実上大坂一の料理屋という ことであろう。

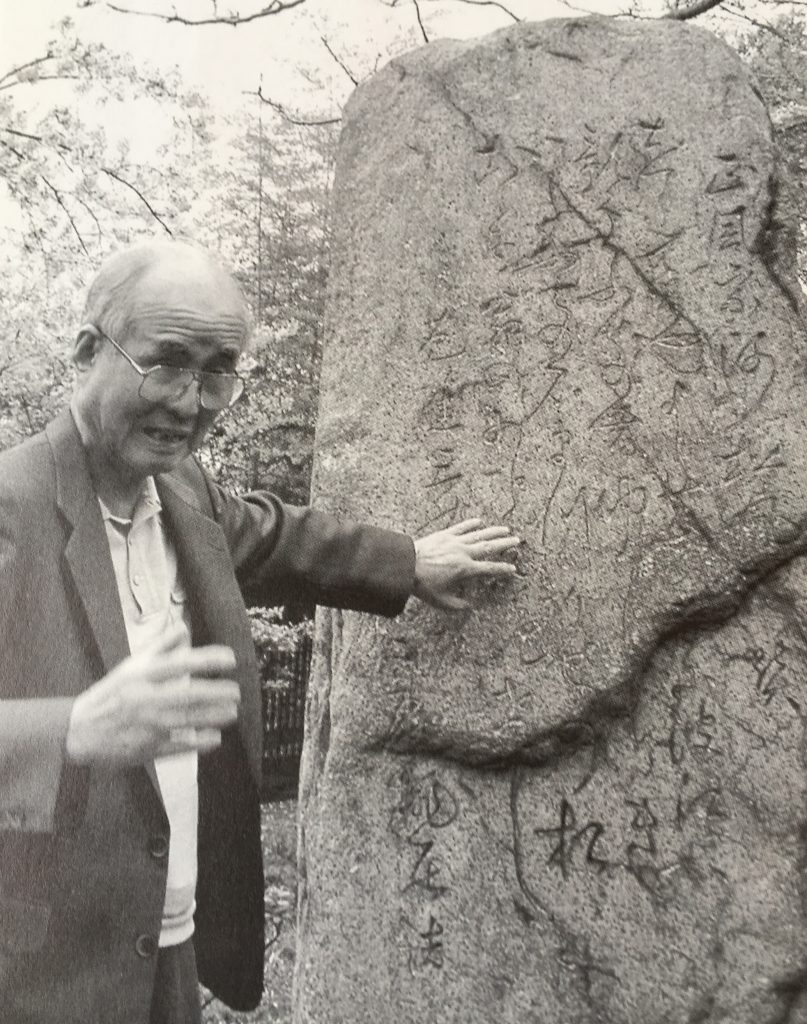

浮瀬跡(現星光学院校地)の松風碑賛前(奇淵により寛政十二年建立)に立つ平松先生。