2025年3月1日、NPO法人大海環境協議会の主催による、第一回「大阪湾と大阪魚食文化を味わう会」が行われた。大阪湾と道頓堀川をも含めた河川環境を様々な角度からより良いものとする活動を行う同協議会の趣旨に賛同する、大阪府市ならびに各種団体さらには大阪料理会の協力の下に食文化の切り口から、大阪湾に面する市町村の魅力をも再発見するイベントに多くの府民、料理人や市場関係者らが参加しての会となった。ここでは第一回の簡単な総括を紹介する。

第一回では、大阪湾に面し漁業ならびに農業も活発な「岸和田市」が取り上げた。

岸和田市からは、農林水産課岸和田市魅力創造部の髙橋課長が『岸和田もん』としてブランド化を推進中の「黒鯛(チヌ)」「大阪湾産牡蠣」そして農産物では岸和田の抜群な糖度を誇るニンジン「彩誉」などを紹介。

続いては、大阪地魚の研究者でもある太田雅士氏による、今回のテーマ魚介である大阪湾の「黒鯛」「牡蠣」「赤舌鰈」についての説明がなされた。

大阪料理会からは2名の料理人が調理を担当、泉州の郷土料理を研究する佐野亨一氏からは岸和田市の黒鯛と彩誉をそして大阪市の伝統野菜である大阪黒菜を使った椀物。

また、今回は大阪湾で養殖が進められている大阪湾産の牡蠣の試食。

大阪市西区の懐石「雲鶴」の島村料理長からは、大阪湾で漁獲量が多いながらも消費者に敬遠されがちな赤舌鰈の家庭での食べ方を提案。

また、今回は大阪湾から淀川を遡る鮎の普及等に取り組む、「京の川の恵みを活かす会」も参加いただき同会副代表を務める中筋氏より、大阪湾の鮎の近況等についての報告。さらには、料理人として海の持続可能性に取り組むRelation Fish株式会社の代表として、島村雅晴氏から未利用魚アイゴの取り組みと料理が披露された。

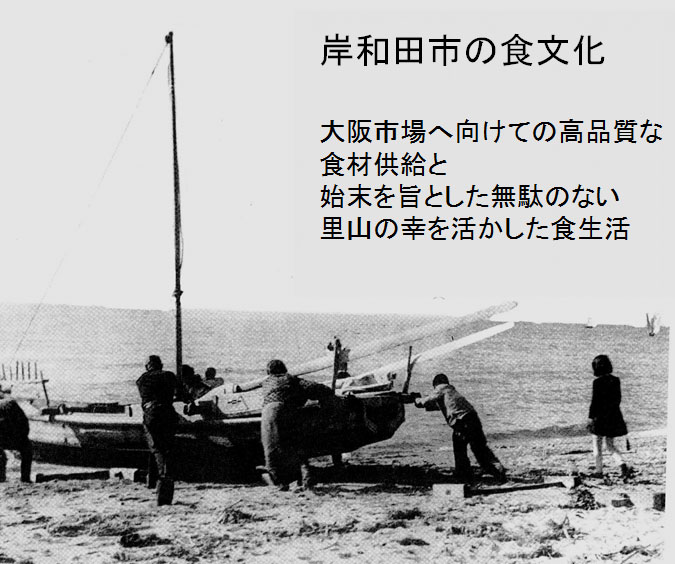

泉州地区における魚食文化 その特色

岸和田市域では各村々の農業への取組みが意欲的で、江戸時代中頃からは浜側地域の新田畑開発が盛んに行われてきた。こうした背景には大阪が天下の台所と呼ばれ全国経済の中心地となったことが関係しています。大消費地である大阪さらには関東に向けて多くの農作物が出荷されだしたのです。中でも米作以外では、収益性の高い煙草や木綿。その他にも菜種や甘蔗(さとうきび)といった商品作物が生産されました。

岸和田の名産品といわれるものも多く生まれ、野菜・青物では

「土生(はぶ)大根」

「額原(がくはら)茄子」

「春木西瓜」「内畑(うちはた)牛蒡」

「神於寺筍(こうのじたけのこ)」

といったものが大阪市場から全国にも出荷されていた。

ちなみに加工品としては、松村編笠や塔原薪、和泉酢、干鱧、干鰈が有名であったことが岸和田市史に記されている。戦後の岸和田市における農業は玉葱栽培そして現在では水茄子栽培が盛んで、果樹では包近の桃がブランド果実として現代も人気を集めている。

雑魚(小魚)を活かす食文化

•魚の水揚げと共に行われる雑魚選(ざこより)とされた小魚や小海老を寒風にさらし干すことで保存食としてきた。

①ごより(後選)豆

干した小魚からの出汁味を活用する、大阪的な始末の料理のひとつ。ここでは宮本智恵子氏の編著による「ごはんとおかず」から紹介する。

泉南では「ごより」と大豆のあめだきを「ごまめ」と呼んでいます。

「ごより」とは、ねぶと、はぜ、えびなどの雑魚の頭とはらわたを取り、よくよく水洗いしたの ち、専用の竹かごに広げて天日で充分乾燥させた 泉南ならではの干物です。もちろん「田作り」で 代用も可能です。かめばかむほど味が出てくるのが「ごまめ」。

鍋に大豆を入れ、豆の上4~5センチ上まで水を入 れて、強火で十五分ほど煮てから、砂糖 を入れます。しばらく砂糖だけで炊いてから醤油を加え、あ め状になるまで煮ます。次に別にフライパンでごよりを空いりし、充分冷ま しておきます。最後に大豆があめ状になったら、冷ましたごよりと、たかのつめを入れ、煮汁をからませるようにし て炊き上げます。